Die Entscheidung zur Kanzlerkandidatur stand noch nicht fest, da war Annalena Baerbocks Mutterschaft bereits Thema. Frauen scheinen in unserer Gesellschaft ein fundamentales Problem zu haben: Sie können schwanger werden. Eine Eigenschaft, die für das Leben auf diesem Planeten essentiell ist. Im Menschenbild der herrschenden Ökonomie ist sie allerdings schlicht überflüssig.

„Es gibt keine größere Ungerechtigkeit, als alle Ungleichen gleich zu behandeln“

Die Initiative #proparents und die Zeitschriften BRIGITTE und ELTERN fordern in einer Online-Petition das Diskriminierungsmerkmal „Elternschaft“ in das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) aufzunehmen. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die Benachteiligung von Vätern und Müttern im Job zu verhindern. Doch die Diskriminierung trifft nicht beide Geschlechter gleichermaßen. Im Jahr 2019 fragte DIE ZEIT ihre Leserinnen, was Frauen im Job erleben. Als Reaktion erreichten knapp 1500 persönliche Erfahrungsberichte die Zeitschrift. Sie reichen von sexueller Belästigung bis hin zu offener Diskriminierung und systematischer Benachteiligung der Frauen. Davon berichteten 37% der Betroffenen von diskriminierenden Erfahrungen aufgrund von Schwangerschaft oder Elternzeit. Es finden sich Fälle über alle Branchen hinweg, auf allen Positionen und unabhängig von der Betriebszugehörigkeit.

„Ich wurde aus einer Besprechung von meinem Chef mit den Worten verwiesen: »Das geht Sie ja jetzt nichts mehr an, Sie sind ja jetzt schwanger!«“

„Ich war elf Jahre in dem Betrieb tätig und kehrte nach einem Jahr Elternzeit zurück. Mein altes Büro erhielt ich nicht zurück. Stattdessen wurde mir ein Schreibtisch auf den Flur gestellt. In Teilzeit hätte ich keinen Anspruch auf ein eigenes Büro.“

„Als ich meine Schwangerschaft mitteilte, wurde mir salopp gesagt, dass mir ein männlicher Kollege zur Seite gestellt werden könnte, da dieser nicht schwanger »ausfallen« kann.“

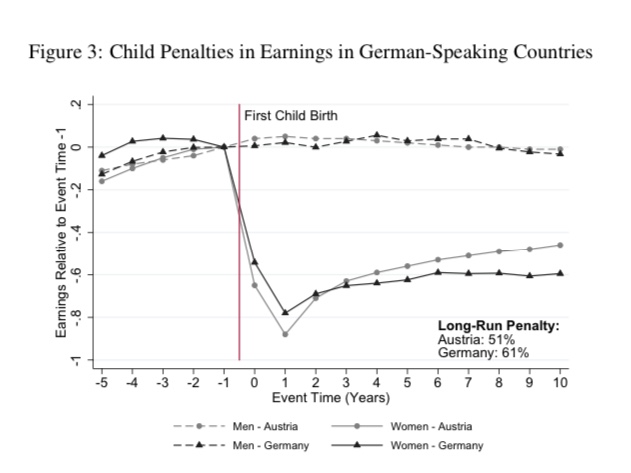

Man könnte meinen, diese Frauen hätten einfach das Pech gehabt, an einen sexistischen Chef geraten zu sein. Dass es sich dabei jedoch nicht um bedauerliche Einzelfälle handelt, belegen Studien zur Einkommensentwicklung von Müttern. Im selben Jahr untersuchte eine internationale Forschungsgruppe die „Strafe des Kinderkriegens“ in verschiedenen europäischen Ländern. Dabei untersuchten sie, wie sich die Geburt des ersten Kindes auf das Einkommen von Männern und Frauen auswirkt. Während sich dieses Ereignis bei Männern kaum auswirkt, beobachteten die Forscher in allen untersuchten Ländern deutliche Einkommensverluste der Frauen. Am stärksten war der Effekt im deutschsprachigen Raum. Hier verdienen Mütter im Schnitt bis zu 60% weniger als Väter.

Obwohl es einen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem Kinderkriegen und der Lohnentwicklung gibt, könnten die Einkommensunterschiede aber auch ganz klassisch auf den „Gender Pay Gab“ zurückzuführen sein. Demnach verdienen Frauen im Leben weniger, weil sie schlechter verhandeln oder überwiegend in weniger gut bezahlten Berufen arbeiten. Dem widerspricht allerdings der „Mothering Pay Gap“, der die Lohnlücke zwischen Müttern und Nicht-Müttern untersucht. So dokumentiert beispielsweise eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung, dass sich das Lebenserwerbseinkommen kinderloser Frauen in den vergangenen Jahren an das der Männer annäherte. Während sie im Vergleich zu Müttern im Schnitt 40% mehr verdienen.

Werden Frauen also nicht wegen ihres Geschlechts am Arbeitsmarkt benachteiligt, sondern allein deshalb, weil sie schwanger werden? Da es sich dabei meist um eine freie Entscheidung der Frauen handelt, kann man da überhaupt von Diskriminierung sprechen? Es handele sich nicht um Diskriminierung, solange Männer und Frauen gleich behandelt würden, stellte der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten 1974 im Präzedenzfall „Geduldig v. Aiello“ fest. In dem Fall ging es um die Frage, ob eine Versicherung schwangere Frauen vom Versicherungsschutz ausschließen durfte. Das Gericht stellte keinen Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgesetz fest, da nicht Frauen ausgeschlossen wurden, sondern „schwangere Individuen“. Dass es sich dabei ausschließlich um Frauen handelte, schien keine Rolle zu spielen (vgl. Marçal 2016).

Dieses Beispiel lässt sich bequem auf die Situation am Arbeitsmarkt übertragen. Sind Arbeitgeber, die Frauen beim Bewerbungsgespräch nach ihrer Familienplanung fragen, womöglich gar nicht sexistisch, sondern einfach nur ökonomisch rational? Immerhin sind mit Schwangerschaft und Elternzeit auch für Unternehmen Kosten verbunden. Schließlich ist doch der Mensch ein Homo oeconomicus, der lediglich nutzenmaximierende Entscheidungen trifft.

„Wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht“

Der Homo oeconomicus ist indes ein sonderbares Wesen. Es hat weder Familie noch Kontext. Es kennt keine Gefühle, noch wird es schwanger oder krank. Es war niemals Kind, noch wird es jemals alt. Ein isoliertes körper- und seelenloses Wesen, das auf die Erde gespuckt wurde, nur um seinem Leben einen einzigen Sinn zu geben: Die eigene ökonomische Nutzenmaximierung. Das ist das Bild, das Ökonomen seit Ende des 19. Jahrhunderts vom Menschen zeichnen. Er ist das Ideal der Ökonomie und der gefeierte Star des Neoliberalismus. Getrieben durch sein Eigeninteresse, holt der Mensch stets das Beste aus seinen Möglichkeiten heraus. Der Homo oeconomicus ist männlich, rational, durchsetzungsstark und tatkräftig. Ein toller Hecht.

In Wahrheit kann dieses Ideal nur existieren, weil es die andere Seite ausschließt. Das Einkommen des Vaters bleibt nach der Geburt eines Kindes nur deshalb unverändert, weil er sich nicht darum zu kümmern braucht. Das Ideal des Homo oeconomicus schließt aus, was die Frauen verkörpern: weiblich, fürsorglich, selbstlos, passiv. Sie ist die Abweichung vom Ideal. Ein Kind auszutragen, ist keine menschliche Erfahrung, sondern eine weibliche. Wenn wir von Stereotypen reden, meinen wir meist typisch weibliche Geschlechterrollen. Das andere ist die Norm, das Neutrale. Die 40 h Woche, der lückenlose Lebenslauf, die Karriereorientierung, der technisch-wissenschaftliche Beruf.

Hinter dem Argument, Frauen arbeiteten, forschten, regierten genauso gut, wie Männer, verbirgt sich ein Menschenbild, das den Mann zum Maßstab der Dinge macht. Nach diesem Weltbild gibt es nur das männliche Menschengeschlecht. Der Mann ist der Mensch. Die Frau das Abweichende oder „Andere“. Nicht nur das Recht, sondern auch Ökonomie und Politik basiert auf der Vorstellung, der Mensch habe nur ein Geschlecht. So lange Frauen sich wie Männer verhalten, sind sie gleichberechtigt. In dem Augenblick, in dem sie aufhören, „wie er“ zu sein, verlieren sie ihren Anspruch auf Gleichstellung. Denn dann weichen sie vom Ideal des Menschen ab.

„Eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge“

„Der Arbeitsmarkt ist noch immer hochgradig von der Idee infiziert, Menschen seien körper- und geschlechtslose, nutzenmaximierende Wesen, ohne Familie oder Kontext. Die Frau muss sich entscheiden. Entweder sie verwandelt sich in ein solches Wesen oder sie ist das Gegenteil: das Unsichtbare und Selbstlose, das benötigt wird, damit die Gleichung aufgeht.“, konstatiert Katrine Marçal in ihrem Buch „Machonomics“. Solange die Ökonomie annimmt, dass wir alle so sind, wie der ökonomische Mann, bleibt ein beträchtlicher Teil der Ökonomie unsichtbar. Denn wir sind keine Pilze, die aus dem Boden schießen, nie krank werden und eines Tages Tod umfallen. Vielmehr sind wir den größten Teil unseres Lebens davon abhängig, dass sich jemand anderes um uns kümmert. Unser Körper ist keine eine Ware, die beliebig verkauft werden kann. Das menschliche Leben besteht nicht nur aus einer Reihe von Investitionen in den eigenen Marktwert. Der Mensch ist nicht bloß Humankapital. Und das Universum ist nicht nur die Summe seiner Teile.

Eine Pandemie, wie sie uns derzeit im Griff hält, erinnert uns jeden Tag daran, dass wir im Grunde verletzliche, hilfsbedürftige und abhängige Wesen sind. Doch damit kommt die Ökonomie nur schlecht zurecht. Denn dort ist der Mensch ein isoliertes, unverwundbares Wesen. Die einzige Beziehungsform, die der ökonomische Mann kennt, ist die der Konkurrenz. In einer Pandemie, die alle Mitglieder einer Gesellschaft auf hochsensible Weise verbindet, ist das Konkurrenzdenken allerdings pures Gift. Den Anschluss nicht zu verlieren, scheint gefährlicher als das Virus selbst. Die Herausforderungen der Corona-Krise haben bisher kaum etwas am Ideal des ökonomischen Mannes und dessen Leistungsanforderung verändert. Während das private Leben auf ein Minimum reduziert wird, bleiben Lehrpläne, Prüfungen, Arbeitszeiten, Abgabetermine, Renditen und Bilanzen unangetastet. Wer dem Druck stand hält und andere aussticht, sich dabei nicht zufällig ansteckt, erkrankt und gar verstirbt ist der Gewinner. Bravo. Aber ist das rational?

„Wer anderen eine Grube gräbt…“

Wir haben vergessen, dass wir unser Leben nicht in einem Zustand der Unabhängigkeit beginnen. In Wahrheit steht der Mensch am Beginn seines Lebens in totaler Abhängigkeit zum Körper der Mutter. „Was den Körper einer Frau von dem eines Mannes unterscheidet, ist die Fähigkeit, dass er Kinder gebären kann. Was bisher ein Mensch war, kann sich teilen und zwei Menschen werden. Auf diese Weise sind wir alle entstanden. Wir werden von anderen geboren, leben von anderen und durch andere“, formuliert es Marçal treffend. Der ökonomische Mensch, wie er in der klassischen Ökonomie beschrieben wird, ist ein Phantasma, das nichts mit der Realität des Lebens zu tun hat. Er ist ein lebender Toter, ein nutzenmaximierendes Zombie, denn er wurde nie geboren. Es ist an der Zeit, dass wir ihn endgültig begraben, bevor er uns begräbt.

Keine Ökonomie der Welt wird auf Dauer den Belastungen, die sie selbst verursacht, standhalten. Wir werden einsehen müssen, dass wir mit der alten ökonomischen Logik nicht weiter kommen. Der Homo oeconomicus ist weder fähig zur Pandemiebekämpfung, noch hat er eine Lösung für den Klimawandel oder für alle anderen vielfältigen Krisen. Früher oder später wird er an sein Ende kommen müssen, allein schon weil Frauen nicht mehr bereit sind, ausschließlich das selbstlose Andere zu verkörpern. Doch ohne sie kann er nicht existieren. Er wird gezwungen sein, sich zu transformieren und seine weibliche Seite in sich aufzunehmen. Der Mensch ist männlich und weiblich. Höchste Zeit, dass auch Ökonomen beide Geschlechter in ihre Modelle integrieren. Indem sie die weibliche Arbeit sichtbar machen. Indem sie ihr rein egoistisches Menschenbild revidieren und es wieder dem ursprünglich sozialen Wesen des Menschen anpassen. Ein Ideal, das den Menschen in seiner Ganzheit und Vielfältigkeit gleichermaßen umfasst. Denn jeder Mensch existiert allein deshalb, weil ein anderer Mensch eben nicht nur an sich selbst dachte. Darf ich vorstellen: Der Homo socialis.

Literatur: Katrine Marçal (2016): „Machonomics. Die Ökonomie und die Frauen.“ Verlag C.H.Beck oHG, München.

Zuerst erschienen bei mamaundgesellschaft.de

Dir gefällt, was Aura-Shirin Riedel schreibt?

Dann unterstütze Aura-Shirin Riedel jetzt direkt: