Einige Facetten Deutschlands werde ich nie verstehen; aber ich begreife sie mehr, wenn ich die deutschen Orte besuche, die als Herzschlagadern der Republik gelten. Erst in Berlin konnte ich wirklich greifen, warum die Politik so läuft, wie sie in Deutschland läuft; und in Frankfurt glaube ich besser verstanden zu haben, weshalb die deutsche Intelligenz sich so verhält, wie sie sich verhält.

Frankfurt ist eine merkwürdige Stadt. In nahezu allen deutschen Städten klaffen die Lücken des großen Krieges; und überall haben sich jene nichtssagenden Bauten eingezwängt, die an der Stelle des Kulturgedächtnisses Platz genommen haben. Frankfurt ist ein höchst symbolischer Ort: intellektuell, kulturell, historisch, politisch.

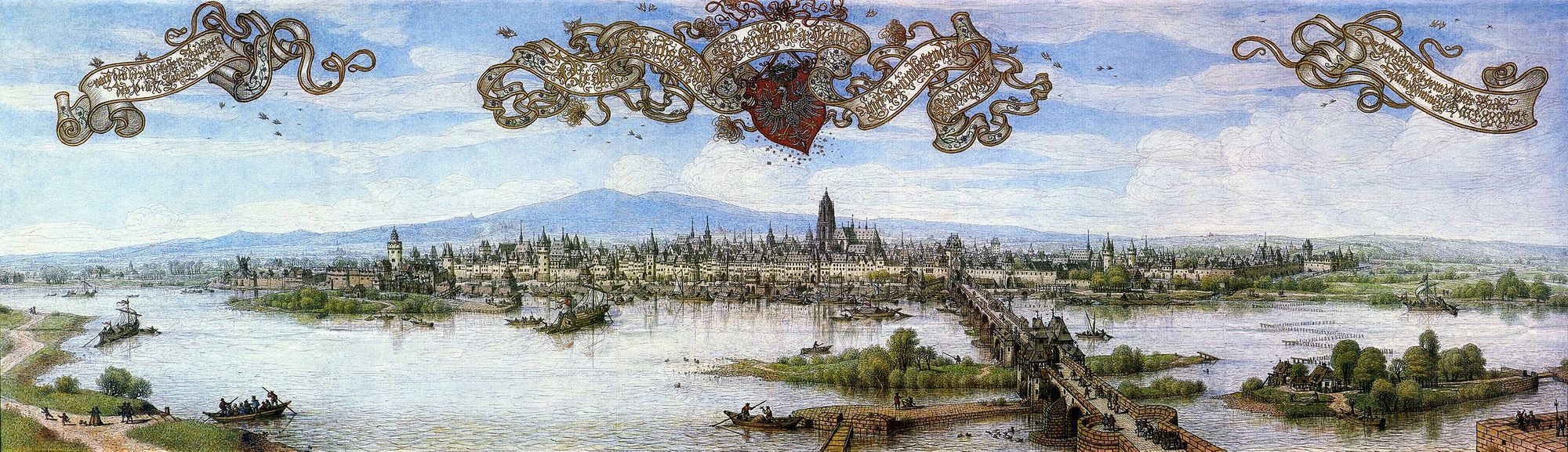

Im Reich galt Frankfurt aufgrund seiner zentralen Lage als Wahl- und Krönungsort der Kaiser zugleich (und hatte damit Aachen den Rang als Krönungsstadt abgerungen). Aus demselben Grund galt Frankfurt als beliebter Tagungsort des Reichstages, da alle Fürsten, Bischöfe und Bürgermeister denselben Anfahrtsweg hatten. Kurz: neben Wien, wo die Habsburger ab dem 16. Jahrhundert residierten, und Regensburg, wo der Immerwährende Reichstag ab dem 17. Jahrhundert tagte, galt Frankfurt als eine der gefühlten Hauptstädte des alten Deutschlands.

Der Bartholomäusdom, den die Frankfurter „Kaiserdom“ nennen, war allerdings für mich eine einzige Enttäuschung. Das soll die Krönungskirche Maximilians II., Leopolds I. und Franz II. gewesen sein? Ein merkwürdiger – da ist das Wort wieder! – Bau in jedweder Hinsicht: das Langschiff dieses „Dömchens“ ist so kurz wie das meiner alten Dorfkirche, die Seitenflügel dagegen so lang wie manches Kirchenschiff; die Decken sind für ein Gotteshaus dieser Größe bedauerlich niedrig. Und es mag bei mir kein Gefühl aufkommen, wie ich es sonst an diesen Orten empfinde: allein der spärliche, steinerne Altar zweitvatikanischer Prägung stößt mir dafür zu sehr auf. Die gotischen Kunstwerke wollen auch nicht so recht in die Harmonie des Hauses passen.

Es ist, als könne sich Sankt Bartholomäus nicht entscheiden, was er sein, was er repräsentieren will: hohe Gotik, oder reine Romanik; kaiserliche Pracht oder Schlichtheit der Nachkriegszeit; repräsentative Reichskathedrale, oder eine unbedeutende Kirche, wie man sie in jeder mittelgroßen Stadt findet. Die faustisch-deutsche Zerrissenheit erscheint in dieser Flickschusterei greifbar: ist das auch die Wahrnehmung der Zeitgenossen im Alten Reich gewesen, das aus hunderten Flicken bestand? Wenn ja, dann muss ich wohl mein positives Bild der deutschen Frühen Neuzeit revidieren.

So kann keine Kirche leben – und auch kein Reich. Erhabene Gefühle werden hier nicht wach; was nicht nur auf die Kirche, sondern auch den Besucherandrang zurückzuführen ist, der die Heiligkeit des Ortes sprengt. Räume haben ein Gefühl, eine Aura; die des Frankfurter Domes scheint entweder nach dem Untergang des Reiches, im Preußenbrand oder Kriegsfeuer verloren gegangen zu sein.

In Aachen, im alten Achteck unter dem Barbarossaleuchter spüre ich etwas, da ist die Größe und die Heiligkeit des Reiches greifbar, es inspiriert, es fasziniert, es ist ein ganz und gar magischer Ort, wo der Mythos greifbar ist.

In Frankfurt dagegen sehe ich von außen auf den gotischen Turm, auf dessen Spitze – wieder: merkwürdig! – eine Kuppel thront, wie man sie in Aachen findet. Aber kleiner. In Miniatur. Eine Erinnerung an die alte Krönungsstätte, aber nur ein Abglanz.

Vom Römer zur Hauptwache

Was für Sankt Bartholomäus gilt, lässt sich über ganz Frankfurt sagen, das einst, im alten Reich, nicht nur seine Blütezeit erlebte, sondern zugleich als Ausdruck des Deutschtums gelten konnte. Dazumal die Stadt mit der größten gotischen Innenstadt Europas, Mittelpunkt als Messe- und Buchstadt, Symbol deutschen Bürgertums und kaiserlicher Verbundenheit, freie Reichsstadt und Geburtsstadt Goethes. Kommt man von Sachsenhausen über den Eisernen Steg zum Römer, mag man einige Sekunden lang weiter dieser Illusion erlegen sein; doch schon zwischen Gotik und Fachwerk wälzt sich im Norden die vierspurige Berliner Straße durch die Altstadt und schlägt eine Wunde mitten durch das Zentrum. Dahinter, auf einem viel zu großen Platz die Paulskirche, die den Kaiserdom in ihrer Symbolkraft als Geburtsort eines neuen Deutschlands verdrängte.

Auch hier wankt Frankfurt zwischen Tradition und Ideenlosigkeit, romantischer Verklärung und technischer Moderne, und zuletzt zwischen guter deutscher Provinzialität und übertriebener Großmannssucht. Da ist kein Maß, keine Harmonie, keine Symbiose, sondern Beton der auf barocken Stein stößt. Das Areal zwischen Dom und Römer ist schon auf nationaler Ebene berüchtigt gewesen; kein Stadtareal der Republik galt (und gilt?) als verbauter. Noch immer zeugen die Baustellen vom Umbau, davon, dass man das „alte“ Frankfurt an der Stelle wiederbeleben will, wo jahrelang das brutalistische Technische Rathaus stand – ein einziger Triumph des Stahlbetons gegen die Architektur von 2.500 Jahren.

Das Technische Rathaus steht nicht mehr… und dennoch: da liegt dieses hässliche Bauwerk, das sich „Kunsthalle“ nennt, genau zwischen diesen beiden wichtigsten Punkten der Altstadt, das alles, aber keine Kunst darstellt, und jeden Italiener, der seine historischen Stadtzentren liebt, zum Heulen bringt. Man fragt sich, was für herzlose Kreaturen dieser Stadt dergleichen antun konnten. Da ist sie wieder: die deutsche Gemütlichkeit, der sich dieser Alptraum aus Beton und Monumentalität entgegenstellt, den Blick auf Römer und Dom verwehrt – und damit auf die eigene Identität.

Man hat den Eindruck, Frankfurt will vergessen. Es will etwas verdrängen. Als wollte es sich von etwas lösen, das lange zurück liegt, um es dann mit Straßenasphalt, Stahlbeton, Glas und allen möglichen Gebäuden schlechten Geschmacks zu verdecken. Köln ist womöglich eine der hässlichsten Städte Deutschlands, aber dort merkt man, wie alles aus der Not geboren, aus dem Mangel gebaut worden zu sein scheint. In Frankfurt hat man dagegen den Eindruck, man habe noch in der Nachkriegszeit versucht das auszumerzen, was an die Vergangenheit erinnerte; diese Sünde hat Köln – wenigstens in diesem Ausmaß – sich nicht angetan. Köln hat sich zwar verschandelt, es hat sich aber nicht verraten. Vermutlich ist das ein Motiv, weshalb der Kölner bis heute so stolz auf seine Heimat ist, während der Frankfurter sich deutlich selbstkritischer zeigt.

Und es scheint, dass Frankfurt, weil es so voller Geschichte ist, sich in brutaler Geschichtslosigkeit ertränken musste. Nur spärlich ragt da ein altes Haus aus der Vergangenheit heraus, das von einer versunkenen Stadt erzählt; ein alter Stadtsitz, auf dem das Wappen der Thurn-und-Taxis prangt; Goethes Geburtshaus, das mit seinen verspielten Fenstern und Dekorationen sich gegen den Einheitsbrei des 20. Jahrhunderts links und rechts entgegenstemmt; und zuletzt die alte Hauptwache, die auf dem gleichnamigen Platz wie eine römische Ruine zwischen weidenden Schafen und Hirten wirkt.

Das Gebäude steht auf dem gleichnamigen Platz, der als Zentrum der Stadt gepriesen wird. Ein Ort, so austauschbar mit seinen uninteressanten Bauten, Geschäften und multikulti Buntheit, so weltoffen und kosmopolitisch, dass jeder bayrische Dorfplatz dagegen als schützenswertes Weltkulturerbe erscheint. Auch der Blick auf die Zeil, die mal als eines der prächtigsten Boulevards Europas galt, ist nunmehr eine Ansammlung architektonischer Erbärmlichkeit, die man so in jeder amerikanischen Großstadt findet. Ein Plakat an der Hauswand prahlt mit Frankfurts Statistiken; Geburten, Einwanderer und 180 Nationen, die Frankfurt so vielfältig machten.

Wenn Vielfalt so ausschaut, dass alle unsere Städte am Ende völlig gleich und charakterlos wirken, und man nicht mehr weiß, ob man in Hessen, Illinois oder Istanbul ist – dann täte uns allen der Deutsche Grauton gut. Die „Vielfalt“ und „Buntheit“ auf diesem Platz an der Hauptwache, mit seinem „Loch“ (und als Bonner kenne ich mich mit solchen Löchern aus!) könnte einen sonst vor Trostlosigkeit ersticken. Ist das wirklich das „bessere“ Deutschland, wie die Presse jubelt? Und bedeutet das, dass das beste Deutschland dasjenige ist, das es nicht mehr gibt?

Mainhattan - und dann?

Dieser Identitätsverlust wirkt umso verheerender, weil Frankfurt als deutsche Symbolstadt zugleich auch für Deutschland selbst steht. Zufall, dass die Amerikaner hier ihr Hauptquartier hatten? Zufall, dass keine andere Stadt der Republik so sehr New York ähnelt, wenn man Richtung Mainhattan sieht? Zufall, dass hier die Frankfurter Buchmesse stattfindet, aber in Frankfurt kaum noch renommierte, deutsche Autoren leben?

Frankfurt ist im wahrsten Sinne eine Allerweltstadt, die überall stehen könnte. Vermutlich sehen das einige Menschen sehr positiv. Aber die Leute spüren instinktiv, dass an dieser Ideologie etwas schief ist; wie sonst lässt sich erklären, dass plötzlich, 70 Jahre nach dem Krieg, wieder historische Gebäude in der Altstadt rekonstruiert werden sollen? Dass Renaissance und Gotik dahin zurückkehren, wo jahrzehntelang der Stahlbeton wütete?

Auch da tut sich etwas in der deutschen Seele. Nämlich ein langsames Erwachen, dass man nicht nur vor, sondern auch nach dem Krieg Fehler begangen hat. Man kennt sie noch nicht alle; aber da ist ein dunkles Gefühl, das einen beschleicht. Es nagt im innersten Winkel. Gerade in einer Finanzmetropole braucht es länger, bis man bemerkt, dass man sich selbst verkauft hat.

Wie die große transatlantische Schwester hat auch diese Stadt dieselben Probleme. Nirgendwo habe ich so viele Obdachlose und Bettler in so scharfem Kontrast mit wohlhabenden Anzugträgern gesehen; und zugleich nirgendwo so wenige Deutsche im eigenen Land. Ja, das sage ich ganz offen: als Italiener weiß ich selbst in Rom und Mailand immer noch, wo ich bin, mag auch der Touristen- und Asylstrom über diese hinwegrollen; einzig in Venedig, der Gebeutelten, ist dies nicht der Fall – doch in Venedig kann man keinen Moment lang leugnen wo man ist, sieht man immer den Backstein, riecht man immer die Lagune, hört man immer das Wellenschwappen in den Kanälen.

Aber selbst wenn die Frankfurter ihre ganze Altstadt rekonstruierten: es bleiben nur Attrappen, wie das Berliner Stadtschloss. Städte sind Symbiosen aus Mensch und Material. Die Frankfurter können nicht ohne ihre architektonische Identität, die ihnen genommen wurde; aber die Architektur kann auch nicht ohne ihre Menschen. Die Häuser sind zerstört; neuen Häusern muss neues Leben eingehaucht werden. Ein Stadtschloss ohne preußischen König erscheint widersinnig; genau so erscheint es mir schwierig, den Wiederaufbau des Mittelalters und der Frühen Neuzeit zu würdigen, wenn letztlich doch nur wieder dieselben Marken, dieselben Geschäfte und dieselbe „Lifestyle“-Elite einziehen sollten, die austauschbar mit allem ist, was man auch im Bankenviertel findet.

Mein Rundgang gegen Frankfurt soll keine Tirade, keine Ächtung sein. Ich habe tiefstes Mitleid mit diesem Ort. Eine leise Trauer schwingt bei allem mit. Aber oft kommt der Gedanke auf, dass es viele so haben wollten; da ist immer noch dieses Hochtrabende, besser Könnende, was auch im Deutschen Wesen verankert ist. Das technische Rathaus war davon genauso eine Ausgeburt wie die autofreundliche Stadt (Vierspurige Straße! Mitten! Durchs! Zentrum!). Die Anmaßung der Intelligenzija wird auch an Kleinigkeiten deutlich. Die Antiquitätenpreise sind ebenso abgehoben wie ihre Anbieter – für einen handtellergroßen Stich, den ich woanders für 25 Euro erwerben könnte, verlangen die Frankfurter das Zehnfache. Frankfurt hängt oft der Unterton intellektueller Überheblichkeit heraus, wenn man sieht, was dort alles als „Kunst“ gilt. Strichzeichnungen für hunderte und tausende Euro.

Die Frankfurter Schule, das Übel, das aus der Wiege dieser Stadt gekrochen kam, und sich von hier aufmachte, um die deutsche Identität auszulöschen, hat in seiner Geburtsstadt die schlimmsten Spuren hinterlassen. Deutschland verrecke an allen Straßenlaternen. Refugees Welcome-Aufrufe an allen Hausecken. Die Weltfremdheit, die ich vom Bonner Rhein aus sehe, wird hier immanent. Frankfurt, das ist das „Deutschland“, das man im Öffentlich-Rechtlichen Fernsehen sieht.

Und nach drei Stunden Spaziergang glaube ich, das große Trauma diagnostizieren zu können: Frankfurt hat unter dem Krieg womöglich stärker gelitten, als manch andere Stadt, weil die Juden, welche diesen Ort mit Vermögen und Bildung bereicherten, zuerst verschwanden, bevor der Feuersturm alles vernichtete, was Frankfurt so verehrungswürdig machte. Das Trauma dieses doppelten Verlustes resultierte in der Verneinung des Deutschen per se: hier wird die Geburt des Selbsthasses spürbarer als andernorts. Der Beginn eines traurigen, deutschen Sonderweges, der sich geistig, architektonisch und politisch niederschlägt. Und die Früchte dieser Gedankenschule sind nirgendwo greifbarer als hier.

Frankfurt hatte, als ich es besuchte, keinen eigenen Geruch. Selbst der Fäkalgestank Berlins hat dagegen Charakter.

Ein merkwürdiges Erlebnis.

Dieser Text erschien im Blog von Marco Gallina auf https://www.marcogallina.de/traktate/frankfurter-rundgang/.