oder: Warum Christian Drosten auch im Januar 2021 immer noch Recht hat.

(Lesezeit: ca. 8 Minuten)

In der Schillerrede des Jahres 2020, die der Virologe Prof. Christian Drosten die Ehre hatte, zu halten, stellte er ein Verhaltensmodell zur Diskussion, das für jeden Menschen als Leitschnur für persönliche Alltagsentscheidungen in der Corona-Virus-Pandemie dienen könnte: den Pandemischen Imperativ.

Das lässt sofort an Immanuel Kant erinnern und seinen "kategorischen Imperativ", den wir alltagssprachlich gerne übersetzen mit "Was du nicht willst, das man dir tu, das füg‘ auch keinem anderen zu". Das verkürzt und verfremdet den Gehalt der Überlegungen Kants drastisch – Kant selbst hat sich von einem Zusammenhang mit dieser viel älteren „goldenen Regel“ distanziert – soll aber für die hier niedergelegten Gedanken als Grundlage ausreichen.

Man muss nicht zur akademischen Community gehören, um diesen Begriff schon einmal gehört zu haben. Die triviale Formulierung hat Eingang gefunden in Erziehung und Schulpädagogik, in Diskussionen um gesellschaftliches gedeihliches Miteinander, um (Alltags-)Moral und Anstand. Es gibt kaum einen Bereich, der nicht mit dieser oder einer ähnlichen dem kant‘schen Handlungsimperativ angelehnten, hartnäckig sich haltenden, vereinfachenden Formulierung in Berührung gekommen wäre.

Kants Ausführungen zur Freiheit stellen anstatt der Freiheit persönlicher Meinung oder individueller Interessen die Freiheit zum sittlichen Gesetz in den Fokus. Kants Freiheit ist eine Freiheit von Naturkausalitäten hin zur Sittlichkeit. Niemals wäre von Kants Imperativ bspw. gedeckt, zu entscheiden, andere zu bestehlen solle allgemeines Gesetz werden – weil es nicht sittlich ist. Die triviale Regel könnte das allerdings – ohne weitere moralische Grundlage – durchaus rechtfertigen.

Der Pandemische Imperativ stellt nun eine interessante Zwischenvariante dar, er zielt in verständlicher Weise auf die Verantwortung des Einzelnen im direkten alltäglichen Zusammenleben.

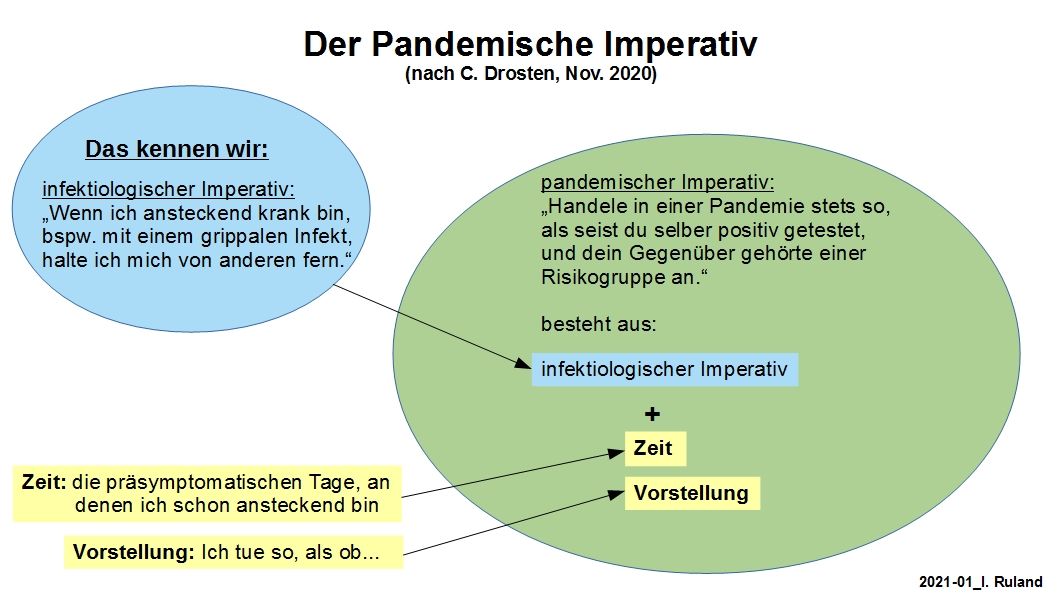

Der Pandemische Imperativ lautet: Handele in einer Pandemie stets so, als seist du selber positiv getestet, und dein Gegenüber gehörte einer Risikogruppe an.

Schauen wir uns an, was er leisten kann und wo er an seine Grenzen stößt. Die Betrachtung ist gerade nicht akademischer Natur, wie wir es in der Diskussion über Kant beanspruchen würden, sondern will prüfen, wie tragfähig diese Möglichkeit, unser Handeln zu begründen und zu leiten in der aktuellen Situation im Alltag sein kann.

Die Ausgangssituation

Die Frage nach geeigneten Maßnahmen zur Beherrschung der Pandemie bewegt die Diskussion mehr als alle Themen der letzten Jahrzehnte. Maßnahmen und Konzepte werden immer nah an den sich so rasant, wie die Pandemie selbst, entwickelnden Erkenntnissen über das Virus und seine Verbreitung entworfen, diskutiert und nachgebessert. Mit dem ersten „Lockdown“, den wir in Deutschland im Frühjahr 2020 erlebten, folgten die Maßnahmen weitgehend dem Konzept „The hammer and the dance“ von Tomas Pueyo: wo Ausbrüche erkannt werden, muss radikal reagiert (draufgeschlagen) werden. Zeigen sich Erfolge durch sinkende Inzidenzraten und einen niedrigen R(eproduktions)-Wert, folgt ein „Tanz“ – das flexible bewegliche Ausprobieren von Einschränkungen und Lockerungen, um längerfristig eine Beherrschung der Pandemie zu erlangen.

Seit dem relativ infektionsruhigen Sommer erleben wir mit Herbst und Winter eine Situation, die alle vor die erneute Herausforderung stellt, auf hohe Neuinfektionszahlen, hohe Todeszahlen und ein nicht näher zu bestimmendes breites Infektionsgeschehen reagieren zu müssen. Im Unterschied zum Frühjahr und Sommer ist nicht mehr klar, wo Infektionen herkommen – die Parameter für Ansteckungssituationen sind zwar bekannt, aber im Einzelfall ist die Nachverfolgung oft nicht mehr möglich. Somit fallen für den Einzelnen auch verlässliche Kriterien weg, mit denen sich im Alltag einzelne Situationen beurteilen lassen. Einen großen Teil der Entscheidungen des Alltags nehmen uns im Moment die Maßnahmen des neuen „Lockdowns“ ab – erst in „light“-Version, seit Mitte Dezember scharf und nun - bei weiterhin hohem Plateau und Mutationen vor der Tür, die uns an den Anfang aller pandemischen Situation zurückwerfen können – durch weitere Einschränkungen.

Erste Überlegungen einer #NoCovid- oder #ZeroCovid-Strategie mit #GreenZones und einer europäischen Gesamtsicht geraten spätestens im Januar 2021 in den öffentlichen Fokus. Alle bisherigen Maßnahmen seit Anfang November haben nicht den Erfolg gebracht, den man sich aus dem Frühjahr wiederholend gewünscht, vielleicht zu naiv erwartet hat. Niedrigschwellige Maßnahmen mit einer „Eskalationsstrategie“ führten mit Mühe zu einem hohen Plateau der Neuinfektionskurve, aber weiterhin zu traurig erschreckenden Schwersterkrankten- und Todeszahlen. Wissenschaftler schlagen schon lange drastischere Maßnahmen vor, entwarfen im Frühsommer schon nüchtern ein Szenario, das wir jetzt real erleben – kaum einer hat das richtig geglaubt. Der lange langsame Weg durch die Maßnahmen kostet unendlich viel Kraft, Geld und Emotionen.

Jede Maßnahme, die abgeleitet von wissenschaftlichen Erkenntnissen umgesetzt wurde, führt zu Diskussionen zwischen Befürwortern und Gegnern – durch alle gesellschaftlichen Gruppen hindurch. Man schlägt sich – salopp gesagt – die Studien und Gegenstudien, Interpretationen, Prognosen und Meinungen um die Ohren, mit aus der jeweiligen Sichtweise folgenden Forderungen und Vorschlägen. Dabei werden die wissenschaftlich erwiesenen Fakten selten in Abrede gestellt, aber je mehr Wissenslücken noch bestehen, umso mehr bleibt auch noch Spielraum für Vermutungen, für Konjunktive und Hypothesen. Diese Lücken sind in hohem Maße anfällig für individuelle Meinungen und persönliche Interessen und die Verlockung ist groß, sie mit pseudowissenschaftlichem Inhalt zu füllen, vor oder parallel zu wissenschaftlicher Erkenntnis. Jede geschlossene „Erkenntnislücke“ führt allerdings nicht etwa zur Befriedung der kontroversen Positionen, sondern zu emotional unterlegten Zweifeln – so einfach ist es nicht, wissenschaftlichen Wissensgewinn unters Volk zu bringen. Zu tief hat die Pandemie schon auch in die Überzeugungen der Menschen eingegriffen und die selbstgemachten Erklärungen, die viele sich bislang zusammengebastelt haben, lassen sich nicht so schnell durch wissenschaftliche – vielleicht vollkommen kontrovers zu eigenen Erklärungen stehende – Fakten ersetzen. Das ist auch medial hoch attraktiv und macht Wissenschaftskommunikation schwierig und langwierig.

Der öffentliche Druck, die drängenden Fragen der Gesellschaft und die Notwendigkeiten des Alltags erfordern schnelle Antworten, manchmal zu schnelle, die revidiert werden müssen und damit immer ein Stückchen Glaubwürdigkeit ihrer Kommunikatoren einbüßen. Politiker stehen unter einem selten dagewesenen Beschuss. Sie müssen die Geschicke des Landes durch die Pandemie bestimmen und sind dabei unbedingt auf verlässliche Fakten aus der Wissenschaft angewiesen, um Entscheidungen zu treffen, mit denen sie ihrer Verantwortung gegenüber den Menschen gerecht werden können.

Alle Maßnahmen dienen dem Ziel der Eindämmung der Pandemie unter Berücksichtigung medizinischer und gesellschaftlicher Faktoren. Global gesehen sollten Politiker auch einem „politischen pandemischen Imperativ“ folgen: „Handele in einer Pandemie stets so, dass das auslösende Virus so stark wie möglich eingedämmt wird und der gesellschaftliche Schaden so gering wie nötig ausfällt.“

Für uns Menschen in unserem Alltag sind nicht immer alle Maßnahmen der Eindämmung unmittelbar nachvollziehbar, wir vergessen in unserem Bedürfnis nach verlässlichen stabilen Handlungsmaximen, dass nicht nur die Pandemie dynamisch ist, sondern auch das Reagieren darauf, dass es sogar dynamisch sein muss. Der Maßstab „globale Eindämmung“ ist für Menschen in ihrem Alltag oft zu abstrakt und ein Zusammenhang mit der persönlichen Entscheidung, bspw. eine Einladung auszuschlagen, nicht sofort einsehbar. Der Maßstab „gesellschaftlicher Schaden“ taugt ebenso wenig als alltägliche Leitlinie, erfordert doch eine Abwägung zwischen Gesundheitsschutz und Gesellschaftsschaden ein noch höheres Maß an abstrakter Überlegung, und er wird in alltäglichen Einzelsituationen nicht unmittelbar sichtbar.

Zudem muss jedermann in kurzen Abständen Veränderungen hinnehmen. Der etablierte „Pandemie-Zeit-Abstand“, ob für Quarantänen oder Ministerpräsidentenkonferenzen, beträgt – salopp gesagt - ca. 14 Tage. Maßnahmen und Regeln, die unser gesellschaftliches Leben bestimmen, in solcher Kurzfristigkeit immer wieder neu anzunehmen und in unseren Alltag zu integrieren, verlangt von uns große Geduld und Disziplin. Wir müssen den Entscheidungsträgern immer wieder neu vertrauen. Nicht immer fällt das leicht.

Wir brauchen eine Leitplanke

Es wäre also schon hilfreich, eine Leitplanke auf dem Weg durch die Pandemie zu haben, die es uns ermöglicht, im Alltag schnell und eigenständig zu entscheiden, wie mit einer Situation umzugehen ist. Diese Leitplanke muss unbeeinflusst von der Dynamik weiterer wissenschaftlicher Erkenntnisse und politischer Maßnahmenpakete funktionsfähig sein. Sie muss geeignet sein, jedem Menschen ohne medizinisches Fachwissen und ohne politische Kenntnisse die Fragen des Alltags zu beantworten.

Wenn wir uns anschauen, wie wir mit bisherigen ansteckenden Erkrankungen in unserem Alltag umgegangen sind, so stellen wir fest, dass wir ohne es zu merken, schon immer einem „infektiologischen Imperativ“ gefolgt sind: wenn ich einen schweren grippalen Infekt habe, werde ich normalerweise vermeiden, mit anderen Menschen nah in Kontakt zu kommen, ich werde meine betagte Mutter vielleicht erst nach Abklingen des Infektes besuchen und meinen Nachbarn, der gerade eine Chemotherapie bekommt, nur auf Abstand grüßen. Der überwiegend größte Teil der Menschen handelt so.

Nichts anderes will der Pandemische Imperativ, mit zwei ergänzenden Faktoren:

1. Der Pandemische Imperativ erweitert den Zeitfaktor auf den Zeitraum kurz vor dem Auftreten von Symptomen. Er greift schon da an, wo der „infektiologische Imperativ“ (noch) nicht angreift, nämlich zu dem Zeitpunkt, zu dem ich schon ansteckend, aber noch nicht spürbar krank bin. Dieser zeitliche Faktor ist für eine Pandemie eines neuartigen Virus‘, dessen die Menschheit bislang weder durch geeignete Medikamente noch eine sichere Impfung Herr geworden ist, ein entscheidender Unterschied.

2. Ein pädagogisches Grundprinzip lautet: hol deine Schüler da ab, wo sie stehen. Wenden wir das auf den Pandemischen Imperativ an, so ist das unmittelbar einsehbar. Die Rücksichtnahme, niemanden anzustecken, wenn wir schwer erkältet sind, kennen wir alle. Wir gehen einen Schritt weiter und befolgen eine erweiterte Rücksichtnahme, niemanden zu gefährden, indem wir so tun, als wären wir ansteckend. Dieses „ich tue so, als ob“ macht im Alltag den für die Eindämmung der Virusübertragung in meinem persönlichen Umfeld wesentlichen Unterschied aus.

Es ist ein vergleichsweise kleiner gedanklicher und logischer Schritt, der große Wirkung erzeugen kann. Allerdings erweist er sich in einem dynamischen und unsicheren Pandemiealltag doch auch als Herausforderung, um so mehr, als in der aktuellen Diskussion fast mehr Emotionen als Sachargumente eine Rolle spielen. Dennoch kann dieser Imperativ helfen, wieder mehr Selbstbestimmung über die momentane Situation zu erlangen. Im Sinne von Infektionskontrolle, die den Einzelnen als verantwortlich Handlungstragenden sieht, ist der Pandemische Imperativ damit alternativlos.

Grenzen und Brücken

Aber auch hier gibt es Grenzen. Die Hürden des Alltags, in dem ich mir von Situation zu Situation überlegen sollte, ob ich als unbemerkter Virusüberträger einen Mitmenschen anstecken könnte, sind dabei nicht mal das entscheidende Hindernis. Das ist eine Sache der Einübung - wie wir es mit dem „infektiologischen Imperativ“ oder der Alltagsmaske gewohnt sind.

Die Grenzen liegen bei der Frage der Verbreitung in der Gesellschaft. Die Anerkenntnis der Pandemie als Fakt, die Anerkenntnis des Virus als neu und gefährlich, die Anerkenntnis, dass unsere Vorstellungen von Immunsystem und Krankheitsabwehr neu gedacht werden müssen, weil dieses Virus in ihnen noch nicht vorkam, bilden den unabweislichen Boden eines selbstbestimmten und ethisch verantwortungsvollen Alltags mit Hilfe des Pandemischen Imperativs.

Menschen, die das leugnen, werden auch kaum nach einem Pandemischen Imperativ handeln. Ich wage die These, dass dieser Anteil aber gering sein dürfte. Der Pandemische Imperativ profitiert von der Aufmerksamkeit, die wir dem Geschehen momentan beimessen.

Der Zugewinn an bewusst gemachter Eigenverantwortlichkeit ist last but not least kein Ersatz für staatliche Maßnahmen. Das Eine funktioniert nicht ohne das Andere. Um im Einzelfall selbst entscheiden zu können, bedarf es der übergeordneten Regelungsinstanz, die den Ermessensspielraum und das Ziel vorgeben. In der Pandemie ist es die Eindämmung der Virusausbreitung.

Wir können die eigene Situation beurteilen und uns entscheiden, unsere Nachbarin nicht zu gefährden – aber den globalen Gesamtrahmen müssen die im Blick haben, die dafür Verantwortung tragen und diesen anhand eines „politischen pandemischen Imperativs“ entsprechend ausfüllen. Staaten, die das zum Erschrecken der ganzen Welt verweigerten, haben unendliches Leid und Tod zu verantworten. Diese Bürde darf nicht dem Einzelnen angelastet werden. Der Pandemische Imperativ ist nur so gut wie die Politik, die ihm den Handlungsrahmen setzt. Dann ist er geeignet, dem Einzelnen zu helfen, Situationen individuell auszuleuchten.

Er folgt dem Prinzip: nicht alles, was erlaubt ist, tue ich auch, weil ich entscheide, dass etwas nicht zu tun, eine Ansteckungsgefahr verringern könnte.

Der Pandemische Imperativ kann damit sogar die wichtige Konfliktfrage des privaten Raumes beantworten. Klaus Kleber vom ZDF-heutejournal diskutierte das am 15.11.2020 mit der Virologin Prof. Melanie Brinkmann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung und dem Mediensoziologen Prof. Holger Pfaff von der Universität Köln. Neben der Strategie, für die der Staat Verantwortung trägt, bedarf es der „inneren Überzeugung“ (Prof. Pfaff) der Menschen für die Verantwortung des Einzelnen. Man muss für die Umsetzung von Maßnahmen die „Menschen mitnehmen“ (Prof. Brinkmann). Den öffentlichen Raum kann der Staat regeln, so Kleber. Der private Bereich „hinter der Haustür“ (Kleber) unterliegt jedoch besonderem Schutz, der nur mit hoch angesetzten Hürden verletzt werden darf. Wenn hier von einem nennenswerten Infektionsgeschehen auszugehen ist, weil sich getroffen wird, so könnte der Pandemische Imperativ das leisten, was dem staatlichen Kontrollzugriff zu Recht verwehrt ist. Den Besuch im Restaurant regelt der Staat – den Familienbesuch in der heimischen Küche kann der Einzelne eigenverantwortlich mit Hilfe des Pandemischen Imperativs regeln.

Die von Kant als eine der Kernfragen der Philosophie formulierte Frage „Was sollen wir tun?“ dürfen wir getrost herunterbrechen und als sehnsüchtig drängende Alltagsfrage formulieren: „Was soll ich in einer Pandemie tun...“

Die Antwort auf die Kantische Frage gibt die Moralphilosophie.

Die Antwort auf die Alltagsfrage in der Pandemie kann der Pandemische Imperativ geben. Er ermöglicht uns eine Orientierung durch die Maßnahmenpakete zur Eindämmung und unterstützt jeden Einzelnen in der alltäglichen Umsetzung.

Prof. Christian Drosten hat damit eine Brücke geschlagen von der nüchternen Virologie über die aufklärerische Philosophie zu einer alltagstauglichen Ethik – in dieser Brillianz und Unmittelbarkeit ist das keinem anderen Wissenschaftler in der aktuellen Situation gelungen.

Drosten, Christian: Schillerrede des Marbacher Literaturarchivs vom 8. November 2020

Pueyo, Tomas: Coronavirus: The Hammer and the Dance. 19. März 2020. medium.com

ZDF heutejournal: Klaus Kleber, Melanie Brinkmann, Holger Pfaff. 15. November 2020

Dir gefällt, was #Isabel Ruland schreibt?

Dann unterstütze #Isabel Ruland jetzt direkt: